सुमित उपाध्याय

लेखन की रचना प्रक्रिया सदैव अपनी ओर आलोचकों, समीक्षकों का ही नहीं अपितु पाठकों का भी ध्यान आकर्षित करती रही है । किसी व्यक्ति के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती हैं कि वह कलम उठा लेता है, और कलम भी बस स्वान्तः सुखाय नहीं बल्कि लोक के मंगल की साधना के लिए, उसका स्व सबकी अस्मिता से जुड़ जाता है । वह धीरे-धीरे समाज का बन जाता है ।

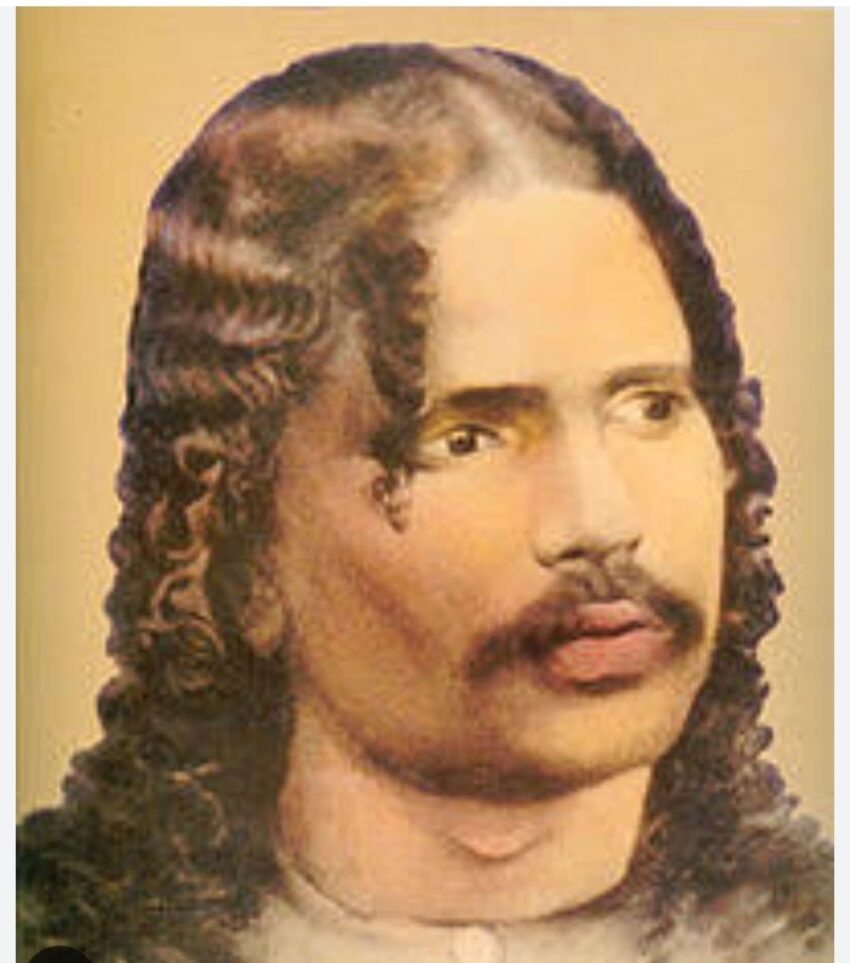

अतः किसी लेखक के साहित्य के अध्ययन हेतु हमें उसकी रचना प्रक्रिया को ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है । आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाने वाले महान रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रक्रिया कुछ विशेष दृष्टि की मांग करती है, इसलिए नहीं की वह स्वयं महान थे अपितु इसलिए की अपने नाटकों में उन्होंने एक महान भारत की संकल्पना की थी जो स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भर होगा, जिसे उसका खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त होगा ।

किसी लेखक के अध्ययन हेतु उसकी सर्जनाशक्ति अर्थात उस साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व, उसकी परम्परा अर्थात जो साहित्यिक व सांस्कृतिक परम्पराएँ उसके समय में चली आ रहीं हों, उसका वातावरण जिसमें वो रहता हो, जिससे उसने भाषा पायी हो, उसके अंदर की प्रतिभा का परम्परा और वातावरण से उपजा द्वंद्व जिससे वह प्रेरित हो तथा अंत में इस द्वंद्व में संतुलन स्थापित होने की स्थिति, इन सब तत्वों का अध्ययन करना होता है ।

भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी सर्जनाशक्ति का परिचय सात वर्ष की आयु में ही दे दिया था जब उन्होंने अपने पिता जी के आशीर्वाद से पहली कविता लिखी –

“लैं व्यौढ़ा ठाढ़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान।

बाणासुर की सैन को हनन चले भगवान ॥”

महज 35 वर्ष की अल्पायु जिसमे 18 वर्ष का साहित्य-जीवन हो उसमें 250 के लगभग पुस्तकें लिखने के साथ-साथ समूचे साहित्य जगत के लिए आगे की मार्गदर्शिका भी देकर भारतेंदु बाबू ने अपनी सर्जनाशक्ति तो दिखा ही दी थी ।

अब आते हैं उस वातावरण पर जिसमें भारतेंदु बाबू जैसी महान साहित्यिक प्रतिभा का जन्म हुआ । भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितम्बर 1850 को काशी में व्रजभाषा के सुकवि और वैष्णव भक्त बाबू गोपालचंद्र के यहाँ हुआ । इनका लालन-पालन विशुद्ध साहित्यिक-सांस्कृतिक वातावरण में हुआ। इनके पिताजी वैष्णव भक्त होने के साथ विचारों से प्रगतिशील भी थे । लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमसन साहब के समय में काशी में जब लड़कियों का पहला स्कूल खुला तो हरिश्चंद्र जी की बड़ी बहन पढने के लिए भेजी गयी ।

भारतेंदु जी के पूर्वज सेठ अमीचंद के सम्बन्ध मुर्शिदाबाद के नवाबों से अत्यंत मधुर थे । पांच वर्ष की आयु में ही माँ की असमय मृत्यु ने बालक हरिश्चन्द्र से ममता का स्नेह छीन लिया और दस वर्ष की अल्पायु में ही पिता भी न रहे । उत्तराधिकार में उनको रईसी के साथ भारी भरकम आर्थिक ऋण भी मिला ।

भारतेंदु के समय का समाज दासता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और भारतेंदु इसे बहुत बारीकी से न केवल देख रहे थे अपितु इसके कारणों पर भी गहनता से विचार कर रहे थे । पारिवारिक ऋणों से अधिक उनको राष्ट्र ऋण व समाज ऋण की चिंता थी । बनारस की ठठेरी गली में स्थित उनकी कोठी में झाड़-फानूस, कालीन, नक्काशीदार दरवाजे, फर्नीचर आदि के बीच भारतेंदु बाबू अपनी लम्बी मिरजई में गिरदा के सहारे बैठे हुए बेचैन रहते थे । औपनिवेशिक सत्ता का शोषण, सामाजिक रुढियों में उलझा हुआ देश उनसे देखा ना जाता था।

1865 में भारतेंदु बाबू अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गये । उसी यात्रा में इनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ । उन्हें हिंदी में बँगला में जैसी नये ढंग की आधुनिक साहित्यधारा की कमी दिखी । जो सामाजिक साहित्यिक पुस्तकें बँगला समाज को दिशा दिखा रहीं थीं, हिंदी जनमानस उससे अछूता सा दिखा । और यहीं प्रतिभावान नैसर्गिक लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य समर में कूद पड़े ।

वर्ष 1868 में उन्होंने “विद्यासुंदर नाटक” बँगला से अनुवाद कर प्रकाशित किया । इसी वर्ष उन्होंने “कविवचन सुधा” नामक एक पत्रिका भी निकाली । 1870 में उन्होंने “कवितावर्धिनी सभा” और 1873 में “पेनी रीडिंग क्लब” की स्थापना की । वर्ष 1873 में उन्होंने “ हरिश्चन्द्र मैगजीन” नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम 8 अंकों के बाद “हरिश्चन्द्रचन्द्रिका” हो गया । इसी वर्ष धर्म और ईश्वर सम्बन्धी विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए “तदीय समाज” की स्थापना की ।

हरिश्चन्द्र जी ने साहित्य को पहली बार सामाजिक कर्म की अवधारणा से जोड़ा । वर्ष 1874 में भारतेंदु बाबू ने स्त्री शिक्षा के लिए “बालबोधिनी” पत्रिका निकाली । 1873 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति” नामक प्रहसन लिखा जिसमे धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक बुराईयों का जघन्य रूप दिखाते हुए केवल अपनी मानवृद्धि की फ़िक्र में रहनेवालों पर व्यंग्य किया ।

अब आते हैं भारतेंदु बाबू के समय स्थापित साहित्यिक परम्पराओं पर, उस समय ही नहीं बल्कि पिछले लगभग पांच शताब्दियों से हिंदी क्षेत्र से नाटक गायब था, और भारतेंदु बाबू ने हिंदी के आधुनिक युग की शुरुआत सीधे नाटकों से की । इसके पीछे मूल कारण सामने आता है पुनर्जागरण आन्दोलन । पुनर्जागरण आन्दोलन एक व्यापक सामाजिक चेतना और उसके अभिव्यक्ति की मांग कर रहा था । और यह अभिव्यक्ति रंगमंच से ही संभव हो सकती थी । नाटक सभी साहित्य और कलाओं के मध्य अपनी प्रकृति में सबसे अधिक सामाजिक है। रंगमंच पर नाटक को अनेक प्रकार के कलाकार प्रस्त्तुत करते हैं और उसका रसास्वादन समाज के रूप में किया जाता है । सो भारतेंदु बाबू ने चेतना के जागरण के लिए नाटक कला का चुनाव कर अद्भुत कार्य किया ।

भारतेंदु बाबू ने अपने समय की स्थापित मान्यताओं और अपने भीतर चल रहे वैचारिक द्वंद्व के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपने साहित्य साधना के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया, व न केवल स्वयं अपितु लेखकों, विचारकों के एक बड़े शक्तिशाली वर्ग को इस यज्ञ में लगाया । उनके सभी कार्यों के मूल में भारतवर्ष की उन्नति की भावना ही थी । साहित्य उनके लिए साध्य नहीं था अपितु जनता को जगाने का साधन था । वे स्थापित साहित्यकारों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर नहीं थे । मई 1879 में “कवि वचन सुधा” में उन्होंने लोकसाहित्य की प्रचार सम्बन्धी विज्ञप्ति निकाली जिसमे उन्होंने जातीय संगीत की छोटी-छोटी पुस्तकों के बनने का आह्वान किया और इसे गाँव-गाँव में साधारण लोगों में प्रचार हेतु भेजने का उद्देश्य रखा ।

अपनी उदारता, गुणग्राह्यता के कारण बहुत कम समय में भारतेंदु बाबू लोकप्रिय हो गये । उनके चुम्बकीय व्यक्तित्व और जन साहित्य की रचना ने काशी में उनके नेतृत्व में लेखकों का एक शानदार मंडल तैयार कर दिया । इसमें पं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, चौधरी बदरी नारायण प्रेमघन, पं बाल कृष्ण भट्ट, अम्बिकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहन लाल विष्णु लाल पांड्या, काशीनाथ खत्री और राधाकृष्ण दास प्रमुख थे । इसके साथ ही भारतेंदु बाबू अखिल भारतीय स्तर पर महान साहित्यकारों के सम्पर्क में थे । “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका” के सहायक संपादकों में ईश्वर चंद विद्यासागर (बंगाल), पं दामोदर शास्त्री (बिहार), राधाकृष्ण (लाहौर), नवीन चन्द्र राय (पंजाब) आदि प्रमुख थे ।

भारतेंदु बाबू चन्द्रिका के लिए बड़ी तेजी के साथ लेख और नोट लिखते थे, वो विषय को बड़े ढंग से सजाते थे। इन सभी लेखकों में मौलिकता थी । वे अपनी भाषा को पहचानते थे । इस मंडल के वाक्यों का अन्वय सरल होता था । इनके लेखों में चमत्कारिता के स्थान पर भावों की मार्मिकता पायी जाती थी । इन सब कारणों से ये नाटक उनके गीत लोगों के बातचीत का हिस्सा बनते गये । भारत का समाज पुनर्जागृत होने लगा ।

भारतेंदु बाबू स्वयं बड़े जिंदा इंसान थे, जिन्दादिली उनके अंदर कूट-कूट कर भरी थी । 6 जनवरी 1885 को जीवन के अंतिम समय में भी जब सवेरे उनसे हाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है- पहले दिन ज्वर की, दुसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी, देखें लास्ट नाईट कब होती है ।”

वो भारत को जानते थे, उसकी पतित दशा को देख नहीं पाते थे और इसका कारण वो धर्म-जाति, अशिक्षा, आलस, कूपमंडूकता को बताते थे । संसार में बहुत कम ऐसे साहसिक रचनाकार हुए जो इस हद तक अपने समाज को समझते हों ।

भारतेंदु बाबू ने हिंदी भाषा व उसके समाज को गहरी नींद से जगाया, विलासिता के कुंए से बाहर निकाल उसे समाज में स्थापित कर दिया । वह यारों के यार थे, कवियों के कवि थे, सज्जनों में अति सज्जन और बांकों में महाबांके ।