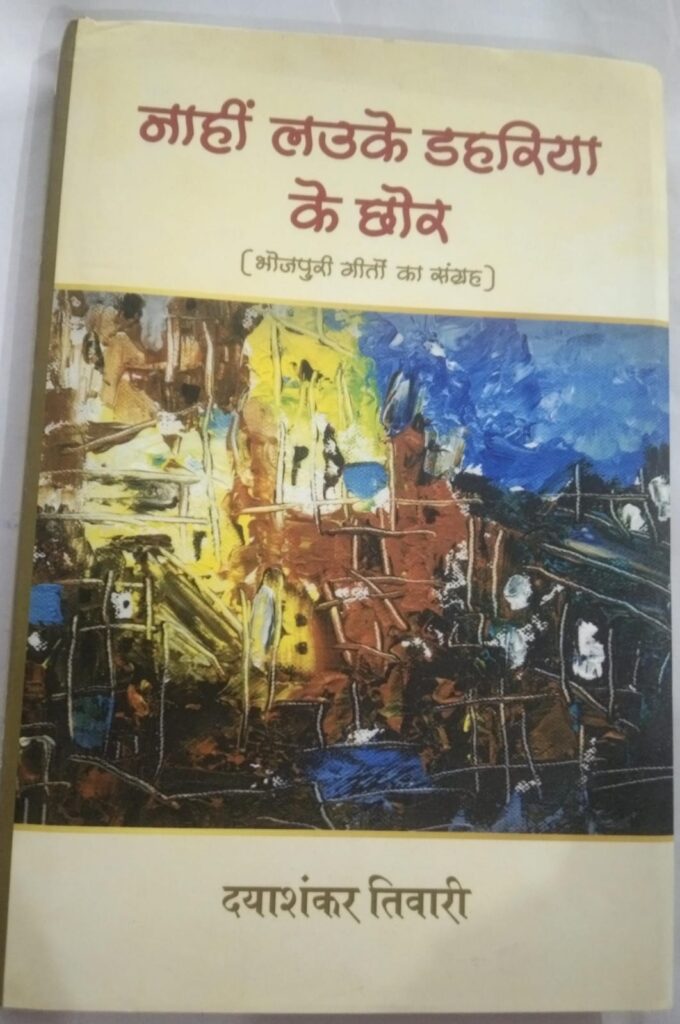

पुस्तक समीक्षा – “नाही लउके डहरिया के छोर”

डॉ धनञ्जय शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, सर्वोदय पी.जी. कॉलेज

घोसी, मऊ

पं. दयाशंकर तिवारी जी भोजपुरी के जाने-माने कवि एवं गीतकार हैं, आप हिन्दी साहित्य के साथ-साथ भोजपुरी लोक गीतों की तरफ भी उन्मुख है, भोजपुरी मिट्टी मे जन्मे श्री तिवारी जी का मन भोजपुरी लोक गीतों की तरफ खूब रमा है, इन्हें भोजपुरी लोक संस्कृति की गहरी समझ है। हिन्दी में “वीर अभिमन्यु” खण्ड काव्य तथा “बिगुल और बांसुरी” काव्य संग्रह हैं । भोजपुरी में “माटी क महक’ गीतों का और “नाही लउके डहरिया के छोर” इनके भोजपुरी गीतों का नया संग्रह है। दयाशंकर तिवारी जी समकालीन हिन्दी साहित्य के साथ समकालीन भोजपुरी कविता का भी सृजन करते हैं। इस कविता संग्रह से तिवारी जी के लोक परम्परा, भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुराण, शास्त्र के साथ-साथ मध्य एवं निम्न मध्यवर्ग के जीवन शैली, जीवन संघर्षों, पर्व-तीज त्योहार एवं लोक मान्यताओं की गहरी समझ का पता चलता है। स्वयं तिवारी जी के शब्दों में कहें तो “नाही लउके डहरिया के छोर” हर तरह के गीतों का अनूठा मिश्रित संग्रह है । जिसमें गीतों के अलावा भोजपुरी के कुछ दोहे तथा मुक्तक भी हैं। इस संग्रह में मौसम के गीत, सर्वहारा जीवन संघर्ष का वर्णन तथा कुछ भक्ति भावपूर्ण वंदना एवं भजन भी हैं….. किसी खास विषय को लेकर इन गीतों का सृजन न होकर, बल्कि अपने द्वारा भोगी हुई तथा देखी हुई वास्तविकता का वर्णन है, जो मन मस्तिष्क से होकर ह्रदय में उतर कर गीतों के रूप में प्रस्फुटित है।”

“नाही लउके डहरिया के छोर” गीत संग्रह में कुल 44 गीत हैं, जिनके विषय वस्तु विशुद्ध ग्रामीण अंचल एवं किसान जीवन संघर्ष की गाथा है। ये गीत सहानुभूति के नही अपितु स्वानुभूतिपूर्ण भोगे हुए यर्थाथ की रचना है। जहाँ आम आदमी के जीवन में सामाजिक-आर्थिक-पारिवारिक गरीबी बेरोजगारी बीमारी का चित्रण है तो कहीं होली दीवाली फगुआ एवं भक्ति से परिपूर्ण रचनाए हैं। गीतों की शैली से पता चलता है कि भोजपुरी संस्कृति की एक-एक घटना को शब्दों में पिरोया गया है, गीत पढ़ते समय शब्द साकार हो उठते हैं। इस संग्रह की प्रथम रचना ” नाहीं लउके डहरिया के छोर गोइयाँ” में वृद्धावस्था में मृत्यु से पूर्व आत्मसाक्षात्कार है, पूरा जीवन बीत गया, अंतिम समय आ गया लेकिन ‘नाहीं लउके डहरिया के छोर’ । अर्थात मंजिल का पता नहीं, कहाँ जाना है। जब अपना शरीर अपने को भारी लगने लगा, आँख, कान, घुटना सभी जवाब दे रहे हैं और काल (मृत्यु) चौखट पर दस्तक देकर कर तमाम प्रश्न पूछ रहा है-

देहिये भइल आपन अपने के भारी

निरदइया अबहीं ना छोड़े बेवपारी ।

आँखि कान ठेहुन जबाब दिहले तन के

काल करे अनगिन सवाल चुन-चुन के

होइ गइल बाटें विधनों कठोर गोइयाँ ।।

मृत्यु से साक्षात्कार के ठीक पहले जीव आत्ममंथन कर रहा है, मृत्यु सामने खड़ी है, जीव को लगता है अभी तो सारा काम बाकी है, मन की मुराद भी पूरी नही हुई, किसी से कुछ कह भी नहीं पाया तब तक अंतिम समय आ गया। यह पंचतत्व का शरीर बुझते हुए दीपक की भांति तेज रोशनी कर रहा है –

मटिया आ पनिया के देहियां बा छूंछे

अगिया अकसवा बतसवा से पूछे

ना कवनों थान बचल ना कवनों थाती

रहि-रहि के भभकेल तेलवा बिन बाती

इहे दियना क अखिरी अँजोर गोइयां ।।

“कइसे काटीं हो रतिया पहार बलमा” गृहस्थ जीवन के कटु सत्य को उजागर करते हुए घर की मालकिन किस प्रकार प्रबंधन करती है। सबका पोषण करती है, लेकिन हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी झुलनी गढ़ाने का सपना अधूरा रह जाता है। किसान जीवन का वह कटु सत्य जिसका वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने ‘पूस की रात’ में किया है वही दृश्य तिवारी जी यहाँ गीत के माध्यम से सामने लाते हैं, रात में फटी रजाई में ‘कइसे काटी हो रतिया, गरीबी में बड़े बेटे की पढ़ाई छुट गई, तनख्वाह एक सप्ताह में समाप्त समाप्त हो जाती है, वस्तुओं के दाम अपने सामर्थ्य से बाहर चल रहे हैं। जाड़े के दिनों में दिन छोटा होने से मटर में अभी दाने नहीं है गन्ने की फसल का न होना-

छोटहर दिनवाँ के पतरी किरिनियाँ

लगलीं ना अबहीं मटरियो में छिमिया

असों उखियो न बाटे सोझार बलमा ॥

टूटले सपनवाँ गढ़ाने के झुलनियाँ

कपरा पर अपनों सवार भइल मुनियाँ

अबहीं छोटकी ननदियों कुँआर बलमा ॥

किसान स्त्री का झूलनी बनवाने का सपना अभी अधूरा रहता है तब तक पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि छोटी ननद कुँवारी बैठी है, ऊपर से खुद की बेटी शादी योग्य हो जाती है। अर्थात गरीबी का आलम और महंगाई की मार दोनों के बीच पिस रहा आम आदमी का परिवार। अगले गीत “कइसे रोकीं आजु रोआई, रोटी खातिर छिड़लि लड़ाई।” लोगों में सहनशीलता गायब होती जा रही है नकली राजतंत्र और दिखावटीपन दुनियाँ की रीत बन गयी है-

किसिम किसिम के साज बनलबा

सिर पर नकली तान बन्हल बा

पोति पिसान देही पर केहू

भण्डारी महराज बनल बा ।।

नगरीकरण, औद्योगीकरण के कारण जंगल की कटाई, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को दर्शाते हुए लिखते हैं-

कइसे गाईं राग मल्हार

बदरा बरसे ना रसधार

राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला वियोग श्रृंगार का करुण राग है। कवि कहते हैं कैसे गाऊँ, न तो आकाश में बादल है, न बिजली, न पानी नदियाँ सूख रही हैं, हरे खेत मुरझा रहे हैं। ऐसे हाहाकार भरे वातावरण मे न तो कहीं झूला पड़ा है, न कजरी गायन हो रहा है, पता नहीं अबकी तीज त्यौहार कैसे मनेगा, अतः अब मैं कैसे राग मल्हार गाऊँ।

एक चिड़िया को सम्बोधित करते हुए लिखते हैं –

अबकी खोंतवा बनइहअ बिचार चिरई

कतहीं साबुत न गछियों के डार चिरई।

चिरई के माध्यम से मानव जीवन में पड़ने वाली समस्याओं को उजागर करते हैं। चारो तरफ दुःख-विपत्ति, छल प्रपंच का वातावरण है, शहर और गाँव सबका व्यवहार बदल चुका है, हर तरफ शिकारी जाल फैलाए बैठा है- जगह – जगह लूटमार चोरिया बजरिया,

पंखिया पर तुहरे बा सभकर नजरिया

इहताँ तिनको क होला बेवपार चिरई ।।

पूँजीवादी युग में हर कोई बाजार के गिरफ्त में है। बाजार की नजर में हर कोई एक वस्तु है जिसका मूल्य निर्धारण बाजार कर रही है। उपभोक्तावाद की दौड़ में इंसान अंधा बन गया है।आगे चिरई से प्रश्न करते हैं कि तुम गिरजा घर में जाती हो कि गुरुद्वारा में, तुम्हे मंदिर प्यारा है कि मस्जिद प्यारा है अर्थात प्रकृति को मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं है प्रकृति का अपना धर्म है, “सर्वे भवन्तु सुखिनः” सबका भला हो। यहां तो मजहबी रंग की मार चल रही है।

गिरिजा घर जालू कि जालू गुरुद्वरवा

मन भावे मंदिर कि मस्जिद मिनरवा

बाटे गजबे मजहबन क मार चिरई।।

भारतीय गृहस्थ परम्परा में स्त्री पुरुष के सुखी जीवन की कल्पना की गयी है। इसके लिए दोनो जी तोड़ मेहनत करते हैं । बावजूद इसके स्त्रीजीवन संतुष्ट नही हो पाता – “घुमा द पिया हमरो के” गीत में स्त्री का दर्द उभरकर सामने आया है,अपने पति से रेशमी साड़ी पहन कर पटना शहर घूमने की याचना करती है। यह समस्या लगभग हर परिवार में देखी जा सकती है-

घुमा द पिया हमरो के पटना शहरिया ।

पहिरा के रेशमी बनारस क सरिया ।

स्त्री कहती है मैने आपसे कभी कुछ नही माँगा, बचपन से अब तक धूल मिट्टी में जीवन बीत गया । सहेलियों संग बिछिया, सुपेली का खेल खेलती रही, नीम के सींक से बनी झुमका और झालर पहन कर दिन गुजार दिए। अब पति के संग मिल कर विपत्ति को हँस कर बिता दिया। स्त्री आजीवन सिंदूर की मर्यादा निभाती रही –

मेहनतिये से मिलले सब कुछ सजनवाँ

उगिलेला सोनवाँ कोइलवा खदनवाँ

झरिया क सभ कुछ देखवलसि नोकरिया

घुमा द पिया हमरो के पटना शहरिया !!

मेहनतकस नौकरी करते हुए झरिया कोयले की खदान में काम करते हुए परिवार को तो आगे बढ़ाया पर अपनी लालसाओं से वंचित रह गई। झरिया शहर में काम करने से पूरी देह काली हो गयी, अब हमे बनारसी साड़ी पहनाकर पटना शहर घुमा दीजिए।

समकालीन गीत संग्रह “नाही लउके डहरिया के छोर”, दयाशंकर तिवारी जी द्वारा रचित भोजपुरी गीत परम्परा में मील का पत्थर है, यहां एक तरफ भोजपुरी संस्कृति है तो दूसरी तरफ कठिन जीवन संघर्ष के बीच आम आदमी है। यहां रामबृक्ष बेनीपुरी का ‘ गेहूं बनाम गुलाब ‘ की संस्कृति चरितार्थ है। भाषायी बुनावट प्रसंगानुकूल है, भोजपुरी के लोक प्रचलित शब्दो का चुन- चुन कर प्रयोग किया गया है। यथास्थान लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग हुआ है। गीतों में भोजपुरी मिट्टी की महक एवं लोक संस्कृति की झलक का अनूठा संगम है। गीतों की भाषा भोजपुरी मिठास लिए हुए है, लोक गीतों के माध्यम से तिवारी जी ने भिखारी ठाकुर की परम्परा को आगे बढ़ाया है। गीत को पढ़ते हुए पात्र साकार हो उठते है। खेत खलिहान मिट्टी की महक जगह-जगह अपनी गंध छोड़ती रहती है। गेयता की दृष्टि से पूर्णतः सार्थक एवं सफल गीत काव्य है।